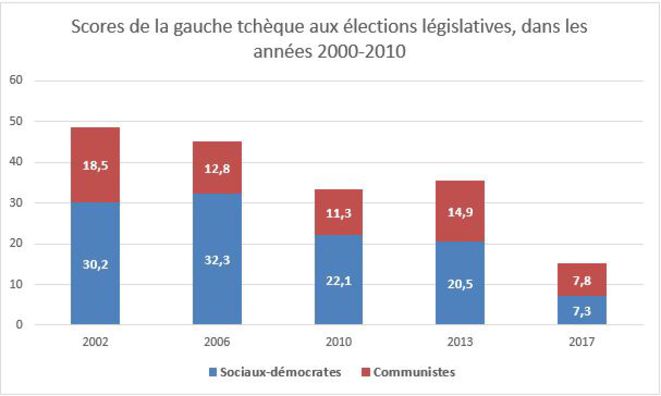

En République tchèque, sociaux-démocrates et communistes ont enregistré leurs pires scores depuis la partition officielle avec la Slovaquie. Autour d’eux, tout le champ politique est en voie de restructuration.

| Article publié initialement sur le blog de l’auteur, dans le club de Mediapart. |

En République tchèque, les partis social-démocrate (ČSSD) et communiste (KSČM) viennent d’essuyer des défaites historiques au scrutin législatif des 20 et 21 octobre. Depuis la partition officielle avec la Slovaquie, ils n’étaient jamais tombés aussi bas. Leur échec s’inscrit dans un bouleversement du système partisan tchèque, qui s’était avéré l’un des plus stables des pays d’Europe centrale et orientale (PECO).

Depuis 2010, ce système partisan s’est fragmenté et complexifié de plusieurs manières. D’abord par sa taille, puisque ce sont désormais neuf – et non plus sept – partis qui seront représentés au parlement, avec une formation à presque 30 % des suffrages et toutes les autres entre 5 et 11 %. C’est surtout à droite que les rivaux des conservateurs de l’ODS se sont multipliés. Ensuite les dimensions de la conflictualité qui structure ce système se sont élargies. Alors que les enjeux socio-économiques dominaient dans la compétition entre partis de droite et de gauche, les enjeux culturels (liés à l’immigration, au multiculturalisme et à l’UE) sont désormais beaucoup plus saillants. Comme le relève Jan Rovny, c’est sur un tel axe que la polarisation est la plus forte, entre les Pirates libéraux-libertaires et l’extrême-droite nativiste et autoritaire du SPD. Enfin, se situant « quelque part » vers le centre-droit (il est affilié aux libéraux au niveau européen), le parti anti-establishment ANO (« oui ») a lui aussi bouleversé la compétition politique tchèque, comme avait tenté de le faire le défunt VV (« Affaires publiques ») en 2010.

Échappant à tout classement définitif dans une famille politique – quoique son respect du paradigme néolibéral ne fasse aucun doute – l’homme d’affaires Andrej Babiš et son parti ANO sont les grands vainqueurs du scrutin. On a ici affaire à un outsider du champ politique, prospérant grâce à un discours anti-élites, et doté d’un parti bâti sur le modèle d’une firme privée. Lubomír Kopeček a suggéré que le millionnaire avait même poussé le modèle jusqu’à ses limites : création grâce à des ressources tirées du milieu des affaires, centralisation extrême, gestion « patronale » des membres et des cadres intermédiaires, calibrage marketing des messages adressés à l’électorat. Comme on l’a déjà fait remarquer, ce type de parti surgit typiquement durant des phases de déstabilisation profonde des loyautés partisanes traditionnelles, mais peut s’avère fragile, en raison de sa dépendance au leader, de sa faible institutionnalisation et de son absence d’ancrage dans des conflits sociopolitiques inscrits dans la durée. Des effets d’apprentissage, à chaque crise surmontée, sont cependant susceptibles de consolider une telle construction partisane, dont certains chercheurs estiment que le modèle pourrait se généraliser, notamment dans les PECO.

Dans ce nouveau paysage, la gauche traditionnelle a semblé frappée d’obsolescence. À vrai dire, le maintien du KSČM à un niveau significatif constituait un phénomène rare dans une région où a prédominé le démarquage par rapport à l’identité communiste des partis de gauche, les anciens PC n’hésitant pas à se « recycler » sociaux-démocrates pour survivre électoralement. En République tchèque, les luttes internes au KSČM n’ont pas abouti à sa social-démocratisation. Une des explications est à trouver dans les purges continues infligées au parti suite à l’écrasement du Printemps de Prague (1968), qui ont affaibli les courants les plus réformistes et capables d’adaptation après l’implosion du bloc soviétique. Cette année, le médiocre score du KSČM résulte de la disparition inéluctable d’une base électorale particulièrement âgée, que le parti s’est révélé incapable de renouveler, sinon en occupant un créneau protestataire, violemment antilibéral et anti-occidental. Sur les questions de société, notamment, le KSČM est très conservateur. Or, non seulement ce positionnement l’a empêché de nouer des liens solides avec le reste de la galaxie de la gauche radicale, mais il a été de plus en plus concurrencé par des nouveaux partis anti-élites allant du centre-droit à l’extrême-droite, lesquels ont pu capitaliser sur une image moins « vieillotte » que celle de l’ancien parti dirigeant.

De son côté, le ČSSD pouvait se prévaloir d’une véritable filiation sociale-démocrate locale, remontant à 1878. Dans l’entre-deux-guerres comme depuis les années 1990, le parti a joué un rôle de stabilisation d’un régime parlementaire et pluraliste. Parmi les causes du ressac sévère enregistré en 2017, les observateurs ont cité la capacité de Babiš à s’attribuer les succès économiques du pays, la confusion du message politique social-démocrate et l’absence d’unité criante du parti. Cela dit, des tendances de long terme ont érodé l’attractivité du ČSSD. Dans notre Handbook of Social Democracy (Palgrave, 2013), Michel Perrottino et Martin Polášek signalaient que ses élus étaient à la fois peu liés à la base, peu loyaux à l’appareil, et peu cohésifs. Plusieurs dissidences d’anciens dirigeants en témoignent (l’actuel chef de l’État, Miloš Zeman, est par exemple un ancien leader du ČSSD devenu l’un de ses concurrents). Les deux politistes ajoutaient que l’électorat social-démocrate, sociologiquement diversifié, présentait la singularité d’être particulièrement peu « attaché » au parti. Le ČSSD était donc exposé à des variations de soutien potentiellement fortes en fonction de la conjoncture.

Le fait que Lubomír Zaorálek, un dirigeant pro-européen du parti, ait mené la campagne ayant abouti à un score désastreux, pourrait ouvrir la voie à une faction plus conservatrice et nationaliste. Le ministre de l’Intérieur Milan Chovanec serait en effet pressenti pour prendre la tête d’un ČSSD qui rejoindrait alors d’autres formations sociale-démocrates sur le terrain glissant d’une offre culturellement identitaire. Le plongeon électoral de la social-démocratie, dans un des PECO où elle avait le mieux prospéré, confirme en tout cas la situation de crise que connaît cette famille politique dans la région, ses zones de force ne se situant plus guère qu’en Roumanie, en Slovaquie et en Croatie, où les partis membres ne se distinguent guère par leur progressisme ou leur transparence… Le cas tchèque vient ainsi confirmer une involution de la trajectoire d’élargissement et d’institutionnalisation de la famille sociale-démocrate à l’est de l’Europe.