Oksana Gliebouchkina, directrice d’un centre communautaire à Kherson, nous raconte à quoi ressemblait la vie dans sa ville du sud de l’Ukraine, occupée par les troupes russes à partir du 1er mars et comment les habitants ont résisté, jusqu’à la libération, le 11 novembre.

Témoignage recueilli par Kristina Berdynskykh. Traduction de l’ukrainien : Adrien Beauduin.

Depuis près de 15 ans, l’organisation que je dirige travaille avec les associations communautaires du sud de l’Ukraine et soutient la société civile. Nous avions prévu une formation de deux jours à Kherson les 24 et 25 février. Des gens des régions de Mykolaïv et d’Odessa étaient arrivés en ville la veille.

Le matin du 24 février a commencé pour moi par des coups de téléphone. Je n’ai pas entendu les explosions, à l’aérodrome de Tchornobaïvka. Avec notre comptable, je me suis précipitée à l’hôtel où logeaient les participants à la formation pour dire aux participants de rentrer chez eux, de quitter la ville. Il était déjà difficile d’appeler un taxi. Ensuite, nous avons décidé en toute urgence ce que nous allions faire. Après cela, chacun s’est occupé d’arranger ses affaires, car personne n’avait assez de nourriture, d’eau ou d’essence.

J’ai emmené ma mère chez moi, où elle est restée avec ma fille, et je suis allée acheter de la nourriture. L’alerte anti-aérienne s’est déclenchée, on a entendu des avions et des bruits provenant du pont Antonivsky. Il y avait déjà des combats autour du pont. Mais il n’y avait pas d’informations, nous n’étions informés que par les témoignages de ceux qui vivaient à proximité. Nous sommes descendues à la cave et nous y sommes restées jusqu’à 21 heures, puis nous sommes remontées pour la nuit.

Les gens étaient perdus. Nous ne comprenions pas comment cela pouvait arriver si vite. Pourquoi personne n’avait arrêté les Russes ? Comment avaient-ils pu atteindre le pont Antonivsky aussi rapidement ? Nous ne savions pas qu’il y avait des combats près de Tchonhar, ni que notre brigade des Forces armées ukrainiennes se trouvait là et qu’elle avait été défaite. Nous l’avons appris bien plus tard.

Nous avons réalisé que la défense territoriale se trouvait également en mauvaise posture. Nous avons su plus tard qu’ils avaient reçu des armes en retard et que tout avait été saboté. Il s’est avéré que l’administration régionale avait déjà quitté Kherson. La police était encore dans la ville au début, mais elle a aussi commencé à partir.

C’est Antonivka, le quartier résidentiel à Kherson près du pont, qui a le plus souffert. Des maisons ont été détruites, les gazoducs ont été coupés, les gens n’avaient pas d’eau, il y avait beaucoup de blessés et de morts. Nous ne savons toujours pas s’ils ont réussi à récupérer les corps, car lorsque les Russes sont entrés dans la ville, ils ne l’ont pas autorisé. Le premier jour, un homme d’affaires qui ravitaillait les unités ukrainiennes en carburant a été blessé. Il a survécu par miracle. Il a été emmené à l’hôpital, après quoi ils l’ont caché, lui ont changé ses vêtements et établi un certificat attestant qu’il avait été blessé dans un accident afin qu’il puisse quitter la ville.

Lorsque les premiers civils ont été blessés, les habitants de Kherson ont rapidement mis en place un centre humanitaire bénévole. Les gens ont commencé à y apporter de l’eau, de la nourriture, des couvertures, des vêtements, des médicaments. Cette solidarité a aidé à ne pas perdre la tête. Les volontaires ont aidé tout le monde. Par exemple, des soldats ukrainiens ont été blessés, ils ont été amenés à l’hôpital dans la soirée. Les médecins sont restés au travail toute la nuit pour secourir les soldats. Ils nous ont demandé d’apporter des vêtements, nous avons apporté des vêtements.

Il y avait plusieurs centres de bénévoles à Kherson. Je me suis rendu dans l’un d’entre eux pour aider. On m’a demandé de trier les choses, j’ai commencé à trier les choses. Tout le monde a compris qu’il fallait faire quelque chose. Cette auto-organisation dès les premiers jours nous a permis de survivre, alors que les autorités n’étaient plus en mesure de faire face. Par exemple, le deuxième jour, tôt le matin, mes voisins et moi avons couru à l’hôpital, qui manquait de tout. Pas de médicaments, pas de nourriture. Les médecins nous ont demandé d’acheter quelque chose de rapide à manger, des flocons d’avoine, du ragoût en conserve et des cigarettes pour les blessés.

C’était effrayant de réaliser que nous avions été abandonnés à notre sort dans la ville par la police et les autorités ukrainiennes.

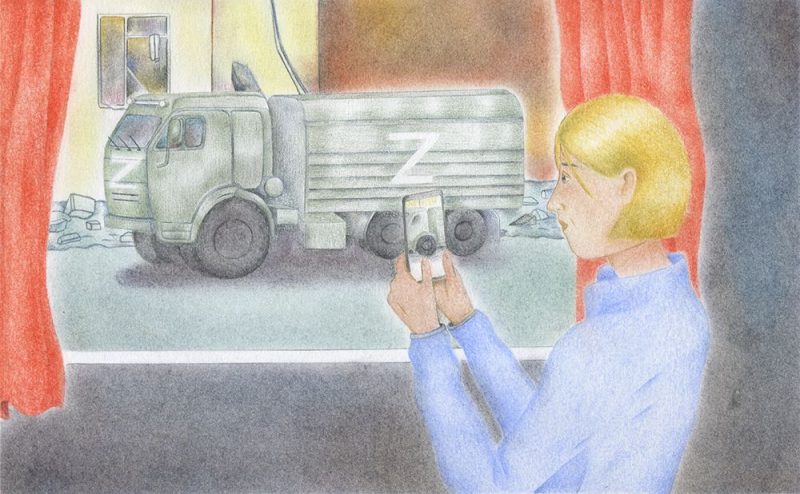

Le 1er mars, lorsque les Russes ont occupé la ville, les habitants sont restés terrés chez eux, tout le monde avait peur. Les occupants tiraient dans les rues, il y avait des morts. C’était le premier jour où nous ne descendions pas de l’appartement à la cave, et je craignais déjà de sortir. Nous avons entendu des rafales de mitraillettes, mais nous ne savions pas ce que c’était. C’était effrayant de réaliser que nous avions été abandonnés à notre sort dans la ville par la police et les autorités ukrainiennes. Pareil le jour suivant. Les gens filmaient depuis leurs fenêtres les Russes qui circulaient dans la ville. Et le 3 mars, ils ont commencé à oser sortir de chez eux pour s’approvisionner au plus proche.

Nous avions appris que les Russes distribueraient de l’aide humanitaire sur la place centrale de Kherson. Ce jour-là, le 4 mars dans la matinée, nous avons perdu le réseau pour les téléphones portables. Seule une poignée de personnes est allée chercher de l’aide humanitaire. Serhiï Pavliouk, le directeur de notre théâtre, se tenait de l’autre côté de la rue avec des hommes, et ensemble ils ont commencé à interpeller les Russes, à essayer d’établir un contact avec eux, mais ils restaient impassibles. Serhiï Pavliouk a lancé un message sur Facebook disant qu’il fallait sortir le lendemain, parce que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Rien de plus. Lors du premier rassemblement, le 5 mars, jusqu’à dix mille personnes sont descendues dans la rue. Certaines d’entre elles manifestaient pour la première fois de leur vie. Cela s’est fait sans la moindre coordination. Chacun avait le sentiment qu’on lui enlevait sa vie et qu’il fallait faire quelque chose pour empêcher qu’on nous prenne notre ville. J’ai eu un premier choc : nous marchions dans la rue, nous avons vu une clôture, et derrière elle il y avait des Russes avec des mitraillettes, leurs véhicules, des blindés portant les inscriptions « Z » et « V ». Ca faisait tellement peur ! Nous n’avions jamais vu autant de personnes armées dans la ville. Les gens les insultaient à travers la clôture et leur demandaient ce qu’ils faisaient là. Les Russes se tenaient comme des momies, sans émotions.

Personne ne comprenait alors ce qu’ils avaient en tête, ce qu’ils pouvaient faire et à quel point cela pouvait être dangereux. Et donc tous les jours, les gens allaient aux manifestations.

Les Russes demandaient constamment qui était les organisateurs. Ils ne pouvaient pas croire que les gens se rassemblent spontanément. Le fait qu’il n’y ait pas eu de coordination des rassemblements n’a fait qu’ajouter de la valeur à ces actions. Ça aurait été une grande responsabilité d’appeler les gens à affronter un tel danger. Il y avait un sentiment d’unité et de communauté parmi les habitants ordinaires de Kherson.

Puis le FSB [Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie, ndlr.] et la Rosgvardia [Garde nationale russe, ndlr.] sont arrivés à Kherson pour remplacer les militaires qui patrouillaient aux abords de la mairie. Ils ont commencé à se comporter de manière complètement différente. Il était impossible de leur parler. Les hommes du FSB sont des bêtes qui sont venues, ont arrêté tout le monde, tous ceux qui étaient au rassemblement et même ceux qui ne faisaient que passer, ont utilisé des grenades assourdissantes, du gaz lacrymogène. Les rassemblements diminuaient jour après jour, à mesure que le danger augmentait. Les 24 et 25 mars, tout le monde a compris qu’il fallait arrêter, car c’était devenu trop dangereux. Nous avions pu montrer au monde entier ce que nous voulions, il fallait maintenant penser à notre sécurité. Après la fin des manifestations de rue, la campagne des rubans jaunes et bleus a commencé. Elle se poursuit encore aujourd’hui. Bien sûr, il était impossible d’accrocher des drapeaux ukrainiens, retirés un à un dans la ville par les Russes. C’était très dur psychologiquement de ne rien pouvoir changer.

Tout est devenu clandestin et les premières arrestations ont débuté. Au début, les Russes recherchaient des agents des forces de l’ordre, des vétérans de l’ATO [l’opération militaire ukrainienne contre les milices séparatistes et soldats russes dans le Donbass menée depuis 2014, ndlr.], des juges, des procureurs. Puis ils ont arrêté les leaders d’opinion, les députés et les fonctionnaires locaux, dont ils voulaient obtenir la coopération. Certains ont été battus, d’autres torturés, et d’autres encore ont simplement été invités à négocier. Habituellement, ces personnes étaient détenues pendant une journée et relâchées. Aucun de ceux qui ont été libérés n’a dit quoi que ce soit. La vague suivante de détentions concernait des militants de rassemblements reconnus sur les photos et vidéos. Et ensuite ils ont commencé à détenir tout le monde.

La ville vivait jusque vers 14h-15h, puis les rues se vidaient, par peur des Russes. C’était juste assez pour retirer de l’argent, faire la queue à l’épicerie et aller à la pharmacie. Les gens s’inscrivaient pour la file d’attente au distributeur automatique, il y avait parfois jusqu’à six cents personnes pour un seul distributeur. Une fois, j’ai dû faire la queue trois heures pour acheter du lait. Les produits laitiers avaient disparu instantanément. Mon enfant n’a pas mangé de yaourt pendant deux mois. Une fois, il m’a fallu quatre heures pour trouver de l’essence. Tout s’est limité au niveau des besoins de base : la sécurité et la nourriture.

La situation a empiré au début du mois d’avril, après un mois d’occupation. Les services publics fonctionnaient encore, mais les entreprises ont commencé à quitter la ville et beaucoup se sont retrouvés sans emploi. Au début, on espérait que nous serions libérés, puis on a compris que cela ne se ferait pas rapidement. J’ai quitté Kherson avec ma mère et mon enfant au début du mois de mai.

Quand vous vivez sous occupation, vous pensez que le monde vous a oublié.

A Kherson, personne n’a jamais voulu faire partie de la Russie. En 2014, la société civile a arrêté le « Printemps russe » [vague de manifestations et soulèvements armés au printemps 2014, quand des citoyens pro-russes aidés par des soldats russes ont tenté de prendre le contrôle de l’Est et du Sud du pays, ndlr.], les habitants de Kherson ont gardé la ville au sein de l’Ukraine. Nous avons beaucoup soutenu les forces armées ukrainiennes à l’époque, nous avions un bataillon de femmes qui ravitaillait les soldats à la frontière avec la Crimée.

Les principaux collaborateurs, travaillant dans le gouvernement d’occupation, se sont montrés le 13 mars lors d’un rassemblement organisé dans le parc de la Gloire, près de la Flamme éternelle. Mais ils n’étaient pas assez nombreux pour gérer la ville et les Russes manquaient cruellement de personnel. Le plan du FSB pour trouver des collaborateurs à Kherson était tombé à l’eau. Réalisant que nos résidents ne leur seraient d’aucune utilité, ils ont offert des postes de direction à des concierges, des criminels, n’importe qui, ont commencé à prendre des gens de la DNR [République auto-proclamée de Donestk, ndlr], à les faire venir de Russie, à placer des Russes à des postes clés.

Quand vous vivez sous occupation, vous pensez que le monde vous a oublié. Alors nous faisons de notre mieux pour faire savoir aux personnes qui sont restées là-bas, à Kherson, que personne ne les a oubliées. Nous avons fourni chaque mois de petites bourses aux activistes, aux artistes pour qu’ils puissent continuer à peindre, aux bénévoles pour qu’ils puissent continuer à nourrir les gens. Pour nous, il s’agit d’entretenir la flamme du drapeau ukrainien dans leur for intérieur. Nous disons aux personnes qui sont restées là-bas : votre tâche principale est de survivre.

Je crois que les Forces armées ukrainiennes vont libérer Kherson. Mais les personnes qui y sont restées pourraient ne pas vivre pour le voir. Nous n’avons pas le luxe du temps ni le droit à l’erreur. Nous devons agir très rapidement. Parce que chaque jour d’occupation signifie la perte de plusieurs vies.

Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.